So funktioniert der Magen einer Kuh

So funktioniert der Magen einer Kuh

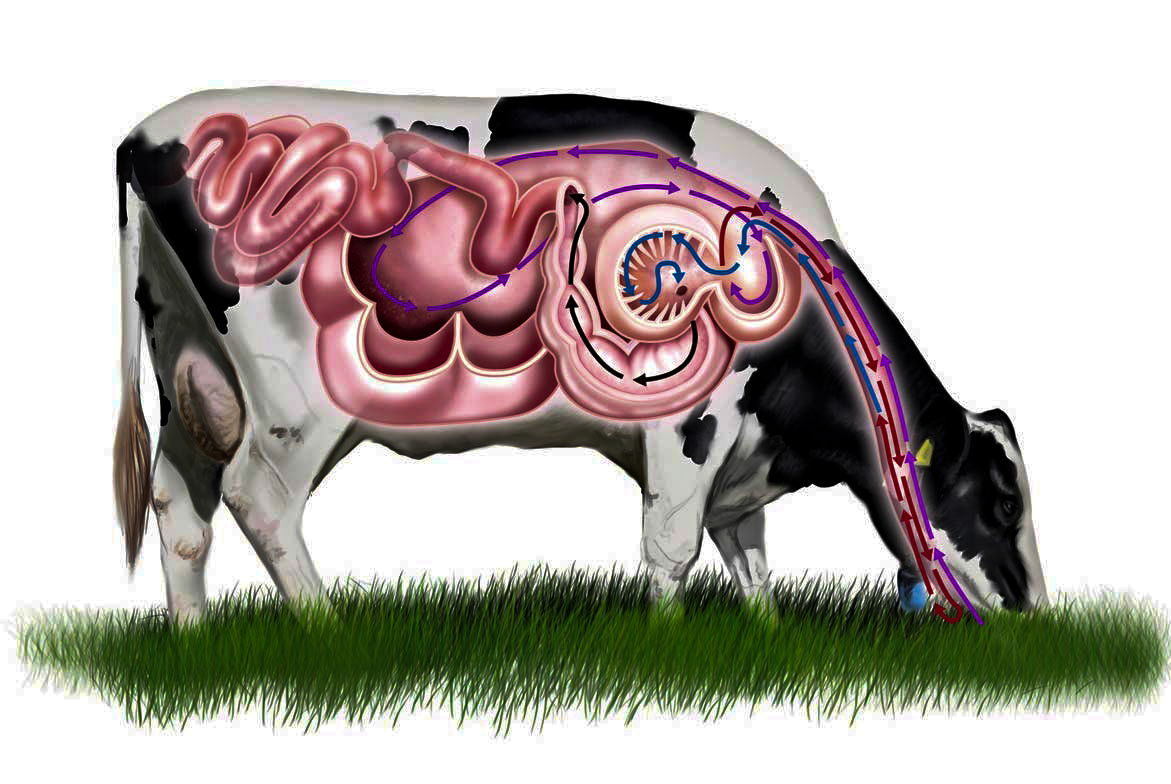

Die Verdauungsorgane eines Wiederkäuers (z.B. Rind, Schaf, Ziege, Reh) sind völlig anders aufgebaut als die Verdauungsorgane eines Menschen oder eines Schweins. Ihre Funktion ist erstaunlich und ermöglicht es der Kuh, selbst Futtermittel wie Stroh, welches man für ein Schwein nur als Einstreu benutzen würde, in Milch umzusetzen.

Gebiss

Wie viele Schneidezähne hat ein Rind oben im Gebiss? Die erstaunliche Antwort lautet: KEINE! Denn eine Kuh hat in ihrem Gebiss nur unten Schneidezähne (8 Stück). Oben hat sie lediglich eine Hornplatte als „Gegenlager“ zum Kauen.

Die Kuh kann mit ihren Schneidezähnen ein Grasbüschel, das sie mit der Zunge gefasst hat, abreißen. Zuerst einmal wird nur gefressen und fast nicht gekaut. Das Futter wird mit etwas Speichel abgeschluckt und kommt durch den Schlund in den Pansen.

Pansen (Rumen)

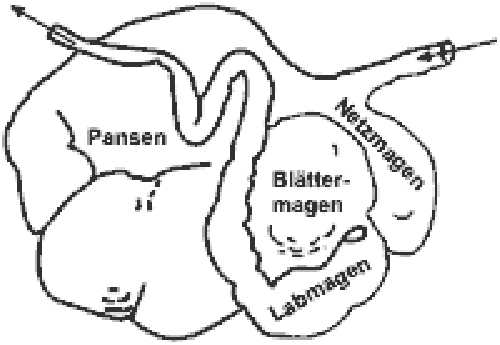

Der Pansen ist der erste der insgesamt 4 Mägen eines Rindes, er ist eine mächtige Gärkammer. Er liegt an der linken Seite der Kuh und füllt mit seinem Volumen von 150 bis 180 Liter fast die ganze linke Bauchhöhle aus. Er ist in einen oberen und unteren Pansensack aufgeteilt und kann insgesamt 50 bis 60 Kilogramm Futter aufnehmen.

Der Pansen besitzt keine Drüsen wie etwa Magen oder Darm – der Wiederkäuer bedient sich anderer Lebewesen, um die schwerverdauliche Pflanzenmasse aufzuschliessen. Viele Milliarden von Bakterien und Einzellern (insgesamt etwa 7 kg) bevölkern den Pansen und produzieren bei ihrer Tätigkeit Säure.

Die Kuh schluckt das Gras anfänglich nur ab. Danach legt sie sich gemütlich zur Ruhe und beginnt mit der Wiederkautätigkeit. Hierbei werden schon von Bakterien angegriffene Pflanzenteile durch einen Reflex ins Maul zurückbefördert und dann eingehend gekaut. Die kräftigen Mahlzähne zerreiben das Futter zu einem feinen Brei. Dabei wird jeder Bissen kräftig eingespeichelt. Eine Kuh produziert dazu 200 Liter Speichel am Tag.

Der Speichel hat nicht nur die Aufgabe, das Futter gut rutschen zu lassen, er ist auch stark alkalisch (ph-Wert 8,3) und erhöht die von den Bakterien produzierten Säuren im Pansen auf einen neutralen ph-Wert von ca. 6,5.

WICHTIG: Strukturiertes Futter wie Heu oder Gras, das die Kuh ordentlich kauen muss, ist für sie lebenswichtig, denn ohne Wiederkautätigkeit entsteht keine Speichelproduktion und der Pansen würde bis zum Stillstand „versauern“.

Aufschluss von Zellulose (Rohfaser) im Pansen

Ein Grossteil der Nahrung eines Rindes besteht aus der für uns als Menschen weitgehend unverdaulichen Zellulose (Stroh besteht sogar bis zu 40% aus Zellulose). Kein Verdauungsferment von Wirbeltieren ist in der Lage, Zellulose zu spalten und damit verdaulich zu machen. Nur Bakterien produzieren ein solches Ferment – die Zellulase. Ihr gelingt es jedoch nur 50 bis 60 % der im Pansen vorhandenen Zellulose abzubauen. Das Endprodukt des Abbaues von Zellulose ist Essigsäure. Diese wird im Stoffwechsel zu einem erheblichen Teil in Milchfett umgebaut.

Abbau von Stärke und Zucker (Kohlehydrate) im Pansen

Eine andere Gruppe von Bakterien baut die im Futter enthaltenen Kohlehydrate, Stärke und Zucker, ab. Diese werden zu Propionsäure und Buttersäure und dienen damit der Kuh zur Energieversorgung. Im Pansen werden ca. 95-100 % der im Futter vorhandenen Kohlenhydrate verdaut.

Aufbau von Eiweiss im Pansen

Ein Grossteil des Eiweisses aus der Nahrung der Kuh wird von den Bakterien zu Ammoniak abgebaut. Dieser dient, gemeinsam mit den Kohlehydraten, den Bakterien als Nahrung. Sie bauen die für die Kuh lebenswichtigen Aminosäuren, in Form von Bakterienmasse, auf. Die Kuh ist demnach unabhängig von essenziellen (= unentbehrlichen) Aminosäuren. Im Pansen werden ca. 70 % des im Futter vorhandenen Eiweisses verdaut.

Ist das Futter lange genug von Bakterien zersetzt (nach 1 bis 3 Tagen) verlässt es schluckweise den Pansen und gelangt durch Netzmagen in den Blättermagen. Er ist der letzte Vormagen. Eine Hauptaufgabe ist die Resorption (aufsaugen, aufnehmen) von Wasser, Nährstoffen und von Natriumbicarbonat (NaHCO3). Aber auch im Blättermagen werden noch Futterpartikel von Kleinlebewesen abgebaut.

Der Netzmagen liegt neben der Einmündung der Speiseröhre in den Pansen. Er kann sich stark zusammenziehen und fördert dadurch einerseits das Futter portionsweise zurück ins Maul zum Wiederkäuen und andererseits genügend zerkleinertes Futter weiter in den Pansen. Der Netzmagen siebt praktisch die Nahrung und lässt in den Blättermagen nur das durch, was fein genug ist. Bei der Verdauung spielt er nur eine untergeordnete Rolle.

Der Labmagen, der letzte der 4 Mägen einer Kuh, ist der eigentliche Magen. In ihm laufen die gleichen Vorgänge ab, wie im Magen eines Nichtwiederkäuers (z.B. beim Menschen oder Schwein). Der ph-Wert wird hier in den sauren Bereich (ph-Wert ca. 3,0) abgesenkt. Salzsäure löst die noch vorhandene Struktur der Nahrungsbestandteile. Pepsin nimmt die Resteiweißspaltung vor. Das Eiweiß stammt zum großen Teil von den Bakterien, die durch die Magensäure getötet wurden.

Die Verdauung im Dünndarm und die weitere Verdauung läuft wieder so ab wie bei den Nichtwiederkäuern. Die Eiweißbruchstücke, die aus dem Labmagen kommen, werden weiter zu kleineren Teilchen abgebaut und als Aminosäuren resorbiert (=aufgenommen). Ebenso werden die Kohlenhydrate zu Einfachzuckern zerlegt und aufgenommen. Das Fett wird durch Gallensalze emulgiert, in kleinste Tröpfchen zerlegt und ebenfalls über die Darmwand resorbiert.

Der Dünndarm ist im Normalfall bakterienfrei. Im abschliessenden Dickdarm hingegen wimmelt es von Bakterien, die, ähnlich wie im Pansen, die Verdauung der noch vorhandenen Nährstoffe vornehmen. Besonders der bei der Kuh mächtig entwickelte Blinddarm ist nochmals eine wirkungsvolle Gärkammer. Die Nährstoffresorption im Dickdarm ist nicht optimal, deshalb spielt ihr Anteil an der Gesamtresorption nur eine untergeordnete Rolle. Durch die weitere Resorption von Wasser und Elektrolyten wird aus dem Verdauungsbrei nun Kot.